INTERVIEWS

Seit wann kennen Sie Sebastião Salgado? Und war Ihnen sein Werk bereits vor ihrer ersten Begegnung bekannt?

Ich kenne Sebastião Salgados Arbeit seit fast 25 Jahren. Ich habe damals zwei Fotoarbeiten von ihm erworben, die mich wirklich tief berührten. Ich habe sie rahmen lassen und seitdem hängen sie über meinem Schreibtisch. Inspiriert von diesen Fotografien, habe ich dann auch die Ausstellung „Workers“ gesehen, die mich ebenfalls sehr beeindruckte. Seitdem habe ich die größte Hochachtung vor Sebastiãos Arbeit. Auch wenn ich den Künstler selbst erst vor fünf oder sechs Jahren zum ersten Mal getroffen habe.

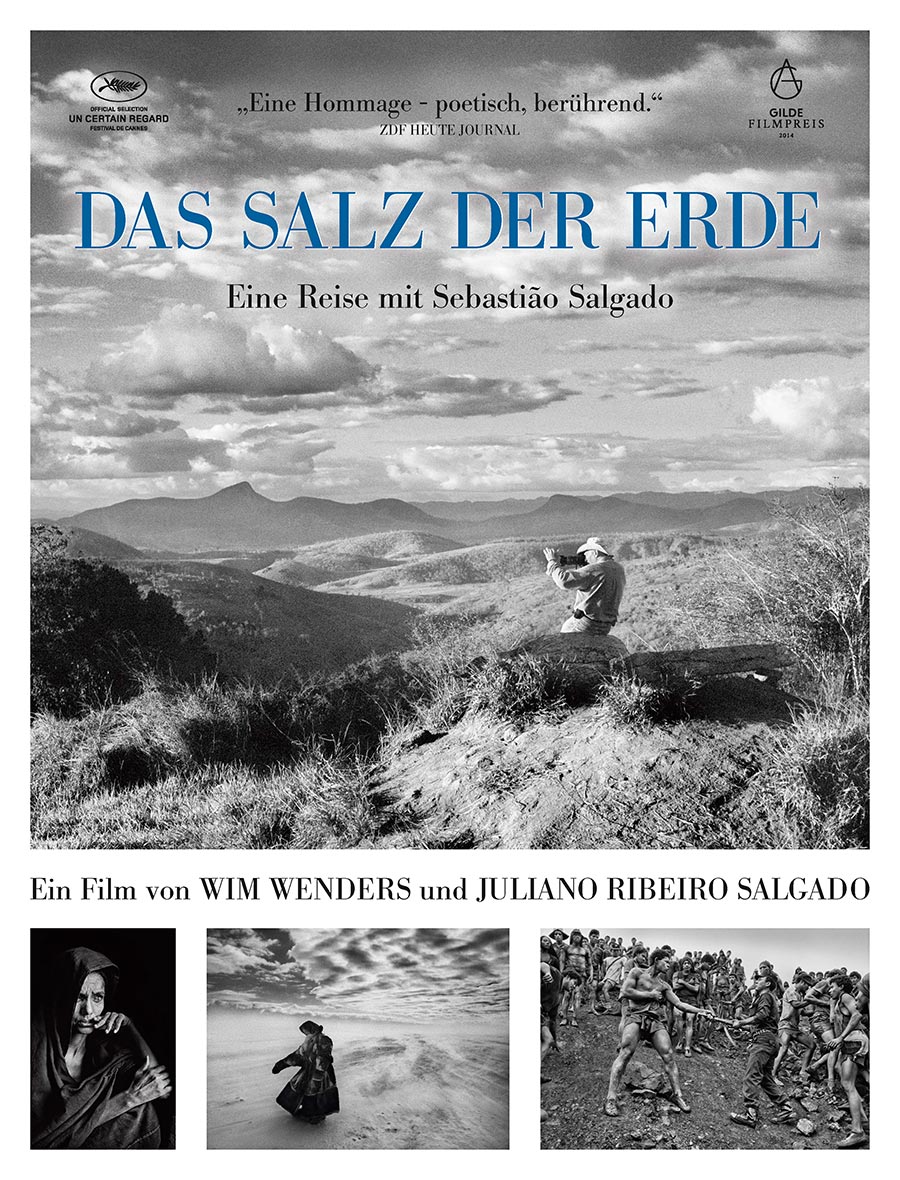

Wie kam es dann zu dem Projekt DAS SALZ DER ERDE?

Wir haben uns in Sebastiãos Pariser Büro getroffen und er hat mir sein Studio gezeigt. Dort habe ich dann die ersten Bilder von „Genesis“ entdeckt. Ein aufregendes, neues Kapitel seiner Arbeit, das sich wie seine früheren Projekte über einen langen Zeitraum entfaltet hat. Seine Hingabe und seine Entschlossenheit haben mich fasziniert. Danach haben wir uns noch öfter getroffen und nicht nur unsere gemeinsame Liebe zum Fußball entdeckt, sondern auch über Fotografie gesprochen. Eines Tages fragte er mich dann, ob ich daran interessiert sei, ihn und seinen Sohn Juliano auf „eine Reise mit unbestimmtem Ziel“ zu begleiten. Die beiden hatten die Idee eines Filmes schon lange mit sich herumgetragen, aber sie fanden, daß sie auf jeden Fall eine andere, zusätzliche Perspektive bräuchten - die eines Außenseiters.

Sie haben zusammen mit Juliano, Sebastião Salgados Sohn, Regie geführt. Welche Schwierigkeiten gab es? Die schiere Menge des vorhandenen Materials oder die Auswahl der Fotos vielleicht? Und haben Sie neben Julianos Aufnahmen von seinem Vater auch auf Archivmaterial zurückgegriffen?

Das größte Problem war in der Tat die Fülle an Material. Juliano hatte seinen Vater bereits zuvor auf vielen Reisen um die Welt begleitet. Es gab also viele, viele Stunden an dokumentarischem Bildmaterial. Ich selbst wollte Sebastião auf mindestens zwei seiner „Missionen“ begleiten - in den Norden von Sibirien und auf eine Ballon-Expedition nach Namibia. Da ich dann aber leider krank wurde, konnte ich diese Reisen zu meinem größten Bedauern nicht antreten. Also habe ich mich stattdessen auf seine fotografische Arbeit konzentriert und viele lange Interviews in Paris mit ihm geführt und ihn mehrere Male nach Brasilien begleitet.Und je mehr ich in seine Arbeit eintauchte, umso mehr Fragen hatte ich. Und natürlich hatte ich Zugang zu einer Fülle von Archiv-Bildern.

Eine brasilianische Goldmine, Hungersnot in der Sahelzone, der Völkermord in Ruanda..., das sind tragische Bilder. Fanden Sie diese jemals „zu schön“, wie so mancher Sebastião vorwirft?

Ich stimme dieser Kritik absolut nicht zu. Wenn man Armut und Leid fotografiert, hat man eine bestimmte Verantwortung gegenüber seinen Protagonisten. Man darf vor allem nicht zu einem Voyeur werden. Das ist nicht einfach. Das kann man nur erreichen, indem man eine enge Beziehung mit den Menschen vor der Kamera aufbaut, wenn man tief in ihr Leben und ihre Situation eintaucht. Nur wenige Fotografen nehmen sich dafür die Zeit. Die meisten kommen irgendwo an, schießen ein paar Fotos und verschwinden schnell wieder. Sebastião hat eine andere Herangehensweise. Er verbringt Zeit mit den Menschen, die er fotografiert. Um ihre Situation zu verstehen, teilt er ihr Leben so gut wie möglich. Und er hat ein Mitgefühl für sie. Er arbeitet für diese Menschen und gibt ihnen eine Stimme.

Schnappschüsse und Fotografien im „dokumentarischen“ Stil vermitteln diese Dinge nicht. Je genauer man z.B. den richtigen Ausschnitt wählt, um eine Situation in überzeugender Weise zu vermitteln, desto näher kommt man einer Sprache, die der Person vor der Kamera und dem, was man zeigen will, gerecht wird. Je größer die Bemühungen um ein „gutes Foto“, umso mehr adelt der Fotograf den Protagonisten, macht ihn einzigartig. Ich bin der Meinung, dass Sebastião die Würde dieser Menschen, die vor seiner Kamera stehen, beschützt. Seine Fotografien stellen nicht ihn selbst, sondern diese Menschen in den Mittelpunkt! Er gibt sich bei jedem Bild Mühe, daß es auch ein anspruchsvolles Foto wird. Ich finde das nicht „ästhetisierend“, im Gegenteil: es drückt seinen großen Respekt vor den Menschen aus.

DAS SALZ DER ERDE ist das Porträt eines Mannes, das dessen Arbeit zum Leben erweckt. Gleichzeitig ist er auch eine rührende Studie einer Vater-Sohn-Beziehung. Stand dieser doppelte Ansatz von Anfang an fest?

Ja, von Anfang an war klar, dass unser Film mehrere Dimensionen haben würde, darin eingeschlossen auch die Vater-Sohn-Beziehung. Das hätte für den Film aber auch gefährlich werden können. Ich denke, dass die Salgados - Vater und Sohn – Recht damit hatten, mich ins Projekt zu holen, um eben das Risiko zu vermeiden, dass dies passiert. Und so ist es letztlich eine sehr bewegende Seite des Films geworden.

Eines von Salgados Markenzeichen ist, dass er ausschließlich in Schwarz-Weiß fotografiert. Erklärt er im Film warum? Wir haben diese Frage auch in den Interviews angeprochen, aber im Schnitt dann letzten Endes nicht verwendet. Ich fand, dass dieser Aspekt seiner Arbeit sich von selbst erklärt.

In Ihren eigenen Filmen („Im Lauf der Zeit“, die Wahrnehmung unserer Welt durch die Engel in „Der Himmel über Berlin“, „Der Stand der Dinge“) haben Sie Schwarz-Weiß ebenfalls wirkungsvoll eingesetzt: Hat Sie das beide näher gebracht?

Ja, mit Salgados Verwendung von Schwarz-Weiß kann ich mich vollkommen identifizieren. Der Teil von DAS SALZ DER ERDE, den ich gedreht habe, ist auch in Schwarz-Weiß. So gibt es zwischen ihm und seinen Fotografien keinen Bruch.

Sie wurden vor 40 Jahren in Paris geboren und sind Filmregisseur und Dokumentarfilmer. Ihr erster Kurzfilm, „Suzana“, für ARTE produziert, beschäftigt sich mit dem Einsatz von Tretminen in Angola. Das hätte leicht ein Thema Ihres Vaters sein können...

Das ist wahr. Ich war damals 23. Zu der Zeit war ich im Begriff, zum ersten Mal selber Vater zu werden und ich musste unbedingt arbeiten. Also gab ich das Jurastudium auf, weil mir klar wurde, dass Schreibtischarbeit nichts für mich ist. Schon als kleiner Junge habe ich gewusst, dass mein Vater einen fantastischen Beruf hat; er bereiste die Welt und war immer in der Mitte des Geschehens. Uns besuchten immer viele Menschen, die über diese Ereignisse sprachen. Ich hörte ihnen zu und ohne es wirklich zu merken, entwickelte ich in einem sehr jungen Alter ein Interesse und die Leidenschaft für geo-politische Angelegenheiten.

Ich wollte die Welt in den Griff bekommen, ohne genau zu wissen wie. Ich wollte mitteilen, vermitteln, sichtbar machen, was ich lernte und entdeckte. Ich fing an, für Canal+ und für den brasilianischen Sender Globo zu arbeiten. Mein erster Kurzfilm „Suzana“ entstand im Jahr 1996.

Ich ging mit meinem Vater nach Angola. Er fotografierte, ich filmte und da habe ich verstanden, dass wir getrennte Wege gehen müssen. Ich ging dann nach Afghanistan, ins ehemalige Jugoslawien und nach Brasilien, wo ich die Gelegenheit hatte, einige Zeit mit meinem Großvater auf seiner Ranch zu verbringen. Zu dieser Zeit war er 96. Ich filmte ihn, und ja, in DAS SALZ DER ERDE ist er zu sehen. Als Kind wollte ich fast unbewusst die gleiche Art von Leben wie mein Vater. Er war oft abwesend, ging in gefährliche Länder, um Ungerechtigkeiten anzuprangern und so weiter. Für mich war das ein „normales“ Leben. Mit aller Bescheidenheit und auf meine Weise wollte ich in seine Fußstapfen treten.

Hat Ihr Vater Sie dabei von Anfang an unterstützt?

Ja, durch sein großartiges Vertrauen, das vielleicht ganz nah an Draufgängertum grenzt. Zum Beispiel dachte er, mein Plan, mich allein auf den Weg nach Afghanistan zu machen, sei großartig! Meine Mutter hingegen war sehr besorgt. Aber da sie sich lange vorher entschieden hatte, sich mit den gefährlichen Reisen meines Vaters zu Kriegsschauplätzen und seinem Ignorieren von Gefahr abzufinden, akzeptierte sie es. Ich hatte wirklich Glück, in der Lage zu sein, meine Karriere als Dokumentarfilmer sehr jung zu beginnen. Mein Vater war der ferne Held, und wenn er zu Hause war, war unsere Beziehung nicht immer einfach. Während meiner Jugend gab es eine Distanz zwischen uns. Ich ging dann meinen eigenen Weg, habe einige Dokumentarfilme gedreht und zog nach London, um dort zur Filmschule zu gehen. Ab da trennten sich unsere Wege endgültig.

Als er 2004 mit seinem neuen Langzeit-Projekt „Genesis“ begann, eine Suche nach unberührten Paradiesen, die mehr acht Jahre dauern sollte, schlug er vor, dass ich ihn begleite. Ich zögerte zunächst, weil ich nicht wusste, ob eine Zusammenarbeit klappen würde. Aber unsere erste Reise stellte sich als unglaublich heraus. Sie führte uns nach Brasilien, in das Herz von Amazonien, etwa 300 km von der nächsten Stadt entfernt, zu einem isolierten Volk, den Zo'é. Bei ihnen blieben wir einen Monat. Diese Menschen leben immer noch im Paläolithikum, in der Altsteinzeit. Ich empfand es als ein Privileg, für einen Moment die Zeit anzuhalten. Zwischen meinem Vater und mir entwickelte sich ein Dialog; oder besser gesagt, er begann wieder. Danach reisten wir nach Irian Jaya, Papua-Neuguinea, um dort mit einem anderen isolierten Volk zu leben, den Yali, und weiter ging es nach Wrangel, eine Insel am Polarkreis, die Heimat von Walrossen und Eisbären. Während dieser Reisen haben wir über eine Menge Dinge gesprochen, über die wir noch nie zuvor geredet haben. Und so wurde aus dem Material, das ich auf den Reisen drehte, ein klares Projekt. Als mein Vater die ersten Rohschnitte sah, war er sehr gerührt und hatte Tränen in den Augen.

In ihrem Essay „Looking at War“ wirft Susan Sontag der so genannten Kriegsfotografie eine „Ästhetisierung von Leid“ vor. Im Zusammenhang mit Salgados Arbeit sprach sie von der „Inauthentizität des Schönen“. Wie stehen Sie dazu?

Es gibt zwei Aspekte in Sontags Vorwurf: die angebliche Faszination der Armut - oder vielmehr des Todes, die der Fotograf verspürt und die Tatsache, dass die Fotografierten, anders als der Fotograf, namenlos bleiben, dieser aber auf ihre Kosten auch noch verehrt wird. In ihrer Kritik, prangert Sontag zudem den Zynismus der Medien an, die diese Fotos bezahlen und veröffentlichen. Ich denke, es ist sehr unfair, Sebastião mit alldem in Verbindung zu bringen. Er verbrachte oft mehrere Wochen, sogar mehrere Monate in Ländern, die auseinandergerissen wurden, getrieben von seinem Drang, das zu dokumentieren. Er braucht eine Beziehung zu der Person, die er fotografiert, und er sagt, es ist diese Person, die ihm am Ende das Foto „gibt“. Es sind Emotionen und Empathie, die ihn führen. Ich denke, das wird im Film sehr gut erkennbar.

Ihre Mutter war 17, als sie ihren Vater traf. Sie war immer der Fixpunkt in seinem Leben. Inwieweit war sie in DAS SALZ DER ERDE involviert?

Lélia war nicht direkt involviert und in gewisser Weise könnte man sagen, Sebastião war es auch nicht! Sie setzen ihr ganzes Vertrauen in Wim und mich. Lélia und Sebastião, das ist eine lange Geschichte; sie haben ihre Entscheidungen immer gemeinsam getroffen. DAS SALZ DER ERDE gehört ihnen beiden.

Sie arbeiten an Ihrem ersten Spielfilm. Können Sie schon mehr darüber sagen?

Der Film spielt in Brasilien, in São Paulo. Ich bin noch in der Schreibphase, aber ich kann Ihnen schon so viel sagen, dass es sich um einen Psycho-Thriller handelt, in dem es um eine wichtiges Thema innerhalb der brasilianischen Gesellschaft gehen wird: der soziale Aufstieg.